愛宕神社とは

愛宕神社(あたごじんじゃ)は、慶長8年に徳川家康によって、防火の神様として祀られました。

愛宕山と言われる、東京23区の最高峰(25.7m)で、東京都で最も低い山の上にあります。

江戸時代には、この愛宕山から江戸城や江戸の町並みが見渡せたそうです。

勝海舟と西郷隆盛は、この愛宕山の上で江戸の町を見渡し「この江戸の町を焼き野原にするのは忍びない」と言ったと言います。

そしてその後、江戸城無血開城への調印が2人によってなされた話はとても有名です。

また、愛宕神社は、大きな歴史的な出来事に関わっています。

それは、江戸城無欠開城の数年前である、万延元年3月3日に起こりました。

18人の水戸藩士がこの愛宕神社に集まり、成功を祈願して参拝しました。

そして、桜田門外で大老の井伊直弼を襲撃したのです。

そうなんです、この愛宕神社は、桜田門外の変の始まりの場所とも言ってよい場所なのです。

このように、幕末の歴史と深い係わりのある神社になります。

御祭神とご利益

御祭神:火産霊命(ほむすびのみこと)

ご利益:防火、防災、商売繁盛、縁結び

愛宕神社に行く

まずは、狛犬が参拝者を迎えてくれます。

銅製の立派な狛犬です。

この狛犬ですが、ちょっと不思議なところがあります。

それは、両方ともに「角」が生えていることです。

伝統的な狛犬は「獅子・狛犬」と言われており、右側を獅子、左側を狛犬と呼びます。

獅子は、口を開けて「あ(阿)」と言っており、角がありません。

狛犬は、口を閉じて「うん(吽)」と言っており、角があります。

そこで、愛宕神社の狛犬を見てもらうと、口の形は阿吽になっていますが、両方ともに角が生えています。

少し不思議に感じました。

出世の石段

そして、この狛犬の先には、出世の石段と言われる男坂があります。

高低差20メートル、86段の坂がお出迎えです!

この坂には、講談で有名な「寛永三馬術」の曲垣平九朗(まがりがきへいくろう)のお話があります。

以下、愛宕神社のホームページより抜粋****

江戸三代将軍、家光公が将軍家の菩提寺である芝の増上寺にご参詣のお帰りに、ここ愛宕神社の下を通りました。

折しも春、愛宕山には源平の梅が咲き誇っておりました。

家光公は、その梅を目にされ、「誰か、馬にてあの梅を取って参れ!」と命ぜられました。

しかし、この愛宕山の石段はとても急勾配です。

下手すれば、よくて重傷、悪ければ命を落とします。

家臣たちは、みな一様に下を向いております。

そのとき、この石段をパカッ、パカッ、パカッとのぼりはじめた者がおりました。

その者こそ、四国丸亀藩の家臣で曲垣平九郎(まがき・へいくろう)でした。

平九郎は見事、山上の梅を手折り、馬にて石段をのぼり降り、家光公に梅を献上いたしました。

平九郎は家光公より「日本一の馬術の名人」と讃えられ、その名は一日にして全国にとどろいたと伝えられております。

この故事にちなみ、愛宕神社正面の坂(男坂)を「出世の石段」と呼び、毎日多くの方が、この男坂の出世の石段を登って神社にお参りにみえております。

ここまで****

社殿と丹塗りの門

出世の石段を登ると、今までの都会の雰囲気とは全く違った世界が広がっています。

まずは、丹塗りの門になります。

丁度、夏越の大祓の時期で、茅の輪(ちのわ)が出ていました。

茅の輪は、これをくぐることで心身を清めて、厄災を払い、無病息災を祈願するものです。

そして、丹塗りの門には葵の御紋が。

朱色の扉に、葵の御紋、とっても目立っていました!!

丹塗りの門をくぐると、目の前に社殿が見えます。

木々に覆われていて、気持ちよい社殿です。

東京のど真ん中に居るとは思えません。

招き石と摂社・末社

社殿の前には、「招き石」があります。

この石を撫でると、福をいただけるそうです。

そして、横には摂社があります。

左は、導きの神猿田彦神を祀る太郎坊社。

右は、宇迦御魂神をまつる福寿稲荷神社になります。

都会のオアシス的なリラックスさせてくれる神社です。

ぜひ、お参りくださいませ。

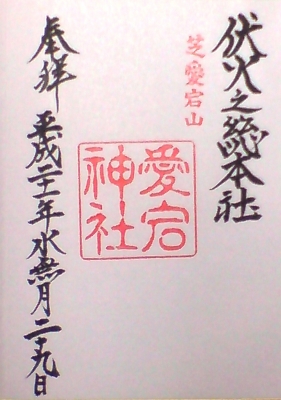

愛宕神社 御朱印

地図・住所・駐車場

住所:東京都港区愛宕1丁目5

電話番号:03-3431-0327

駐車場:あり(台数少ない)