吉野山と言うと、桜をイメージされる方も多いと思います。

下千本、中千本、上千本と桜が咲き乱れる風景は圧巻です。

でも実は、桜と同じぐらい有名なのが紅葉の吉野山です。

桜の時期ほど人も来ないので、私は逆に吉野に来るなら紅葉だと思っています。

そんな吉野山を巡ります。

吉野山の入り口 吉野神宮

吉野神宮とは

吉野神宮は、明治22年に明治天皇の意向で作られた神社です。

それまでは吉水神社で後醍醐天皇を祀っていましたが、吉野神宮が出来たことにより後醍醐天皇をお迎えすることになりました。

建物は京都の方角を向いて建てられており、後醍醐天皇が京都にご帰還されるのを望んでいたお気持ちを反映して作られています。

御祭神とご利益

御祭神:後醍醐天皇(ごだいごてんのう)

吉野神宮へ行く

神社の境内に大きな駐車場があります。

駐車場に来る前を止めて、神社へと向かいます。

すでに紅葉しており、吉野山の紅葉を見ながら進みます。

少し歩きますと大きな鳥居が見えてきます。

鳥居の前の大きな紅葉が紅葉しており、とても綺麗でした。

境内を守る狛犬です。

とてもスマートな狛犬です。

天に向かって吠えている姿が印象的でした。

鳥居を抜けると、神門があります。

シンプルですが存在感がある神門です。

神門を抜けると、奥に外拝殿があります。

さらに外拝殿をくぐると、内拝殿になります。

幾重もの建物に囲まれた本殿。

とっても立派な造りの神社です。

本殿が目の前にあるということで、内拝殿の中は外とは空気が違っていました

拝殿の横には摂社がありますので、一緒にお参りください。

左から「瀧櫻神社」、「船岡神社」、「御影神社」となっています。

どの神社の御祭神も、後醍醐天皇率いる南朝で活躍した方々が祀られています。

境内への入口は、吉野山方面にもう一つあります。

こちらにも、狛犬がいました。

先ほどの狛犬とは違い、可愛い感じの狛犬ですね。

吉野山の入口にある、とても気持ちの良い神社です。

吉野にお立ち寄りの際は、吉野神宮にお参りしてから奥へお進みください。

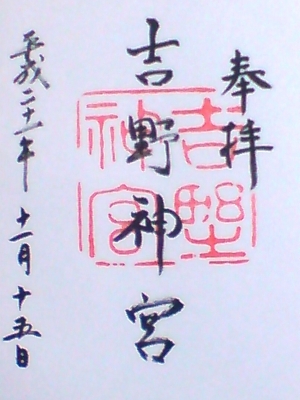

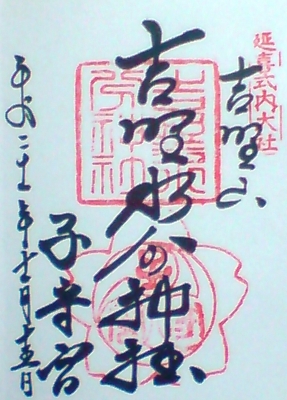

御朱印

日本三大鳥居と金峰山寺

金峰山寺とは

金峯山とは、単独の峰の呼称ではなく、吉野山とその南方20数キロの大峯山系に位置する山々のことを言います。

そして、金峯山は、高野山や熊野と並ぶ山岳宗教の聖地で、霊場としても多くの参詣者を集めてきました。

金峯山寺を作ったのは、「役行者(えんのぎょうじゃ)」だと言われています。

役行者は、若くして雲に乗って仙人と遊び、孔雀王呪経の呪法を修め、鬼神を自在に操ったと言われています。

稀に見る超能力者だったようです。

その役行者が開いた金峯山寺の本尊は、蔵王権現です。

この蔵王権現は、仏教の仏とも神道の神ともつかない、独特の尊格だと言われています。

下千本から日本三大鳥居

吉野神宮を後して、車で下千本の駐車場まで上がってきます。

桜の時期は駐車スペースがない吉野山ですが、紅葉の時期は十分に車で下千本まで来ることが出来ます。

日曜日の11時に駐車場に着きましたが、すぐに停められる状態でした。

駐車場からは少し歩くと、下千本の七曲を上から見ることが出来ます。

白く映っているのは桜の木です。

ここは桜の絶景ポイントとなっており、桜の時期には多くの人でにぎわいます

さらに進むと門が現れます。

金峯山一体の神社仏閣の総門になります。

実はこの門は、凄い門なんです。

昔は、これより先は公家であろうが大名であろうが、槍を伏せ、下馬して通行しなくてはならなかった、格式の高い門なんです。

せひ、この門を通過する際には、昔の時代を空想しながら通過してもらえればと思います。

さらに進むと、日本三大鳥居の1つ発心門が表れます。

日本三大鳥居とは、この発心門と「大阪四天王寺の石の鳥居」、「安芸の宮島の鳥居」となっています。

この鳥居は銅で作られていて、東大寺の大仏を作るのに使った銅の余りを使って作られたと言われています。

ちなみにこの鳥居の額には「発心」と書かれているのですがその文字は、弘法大師が書いたと言われています。

発心門で気持ちを新たにして、先を進みます。

金峰山時と蔵王堂

さらに登っていくと、金峯山寺の国宝仁王門が現れます。

門も立派なのですが、この門の仁王像は国宝でとても立派です。

その大きさにも圧倒されます。

さらに進んでいきますと、吉野山の顔ともいうべき、蔵王堂が現れます。

この蔵王堂は、東大寺の大仏殿に次ぐ大きさと言われています。

蔵王堂は、中に祀られている蔵王権現の仏像がとても立派です。

普段は見ることが出来ないのですが、特別開帳をしている時期に行かれましたら、ぜひ、ご覧ください。

この吉野山一体の神社仏閣には、昔からの神仏習合の名残が多く見られます。

蔵王堂のすぐ左には、威徳天満宮があります。

まさに神仏習合の名残ですね。

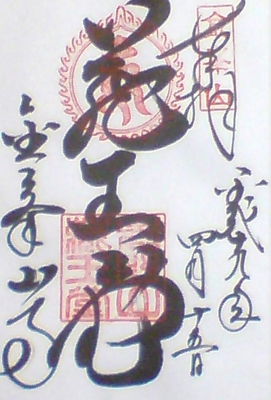

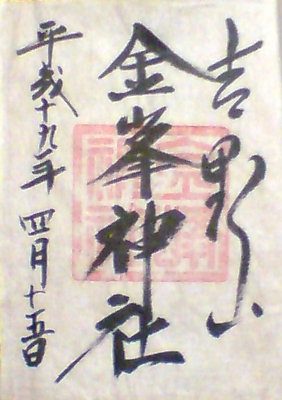

御朱印

犬のご祈祷も出来る 吉水神社

吉水神社とは

吉水神社(よしみずじんじゃ)は、元々は僧坊・吉水院(きっすいいん)でした。

明治になり、神仏分離によって吉水神社に改称しています。

後醍醐天皇、源義経、豊臣秀吉ゆかりの地であり、多くの歴史的な文化遺産が残された貴重な神社です。

後醍醐天皇が京を追われてきた時に柴犬と一緒に来たことから、「犬守り」、「犬のご祈祷」などもしてくれると人気の神社にもなっています。

御祭神とご利益

御祭神:

後醍醐天皇(ごだいごてんのう)

楠木正成(くすのきまさしげ)

吉水神社へ行く

蔵王堂を後にして、先を進んでいくと吉水神社の入り口がありますので、左に曲がっていきます。

綺麗な紅葉の先に門が見えます。

僧坊であっただけあって、門構えや庭の感じなどお寺の雰囲気が色濃く残っています。

この坂を上がった所に5台ぐらい車が止められる駐車場があります。

坂の途中で、狛犬が迎えてくれました!!

とても力強い狛犬ですね。

更に進むと、吉水神社の門が現れます。

門をくぐると、広場になっています。

その広場の先を見ると「一目千本」と書いてあります。

この一目千本とは、豊臣秀吉がここからの桜の景色に感激して、「絶景じゃ、絶景じゃ!!」と、まるで子供のようにはしゃがれたそうです。

春には白っぽくなっているところが、全て桜が咲きピンクになると思うと、そのすごさが想像できます。

さらに境内を進んでいくと、手水舎があります。

手水舎の前の庭園が素晴らしいんです。

静寂の中、その庭から伝わる力強い生命力が、パワーを与えてくれるようでした。

この手水舎の前に、拝殿があります。

こちらには、先日消失してしまった勝手神社のご神体も祭られております。

勝手神社のご神体の前にありました狛犬です。

この狛犬たちは、なんとか消失を免れたそうです。

とても立派な狛犬ですね。

最強のパワースポットのある書院造

拝殿の横に書院造の建物があります。

こちらは拝観料がかかりますが、拝観していかれるのをお勧めします。

まずは、源義経と弁慶と静御前が過ごしたとされる間です。

ここまで、逃げてくるのでさえ大変だったでしょう。

さらにここでの逃亡生活は、とても過酷なものだったと思います。

そのような中、この3人には、この吉野の綺麗な景色はどのように写っていたのでしょうか??

そのように考えると、色々な考えが心を巡ります。

更に、役行者(えんのぎょうじゃ)の像があります。

この地を切り開き、日本有数の霊場にした役行者の像は、圧倒的な存在感を放っていました。

そして、左右に斧を持つ前鬼と壷を持つ後鬼が片膝をついて従っています。

魂がこもっているのか、今にも飛び掛かってきそうな感じがします。

そして、この神社の一番の見所は、庭園ではないかと思います。

静寂な中、遠くには蔵王堂の屋根が見える綺麗な庭園。

縁側に座っているだけで、日頃の嫌なことなどを忘れさせてくれて、おだやかな気持ちにさせてくれます。

部屋の中からの風景です。

勝手神社

吉水神社を後にして、先に進みます。

少し行くと、勝手神社につきます。

現在は、立ち入り禁止になっています。

再建されればいいと思わずにはいられません。

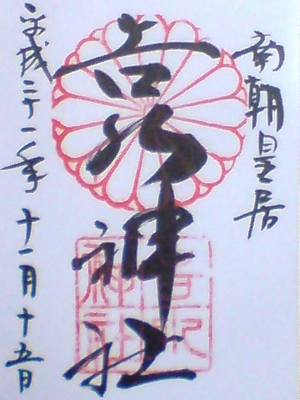

吉水神社 御朱印

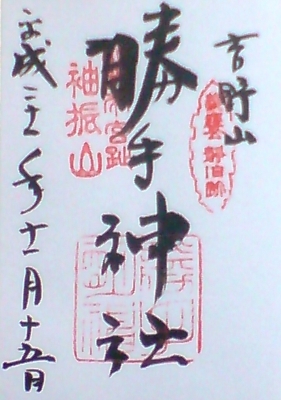

勝手神社 御朱印

大和三大庭園である竹林院

竹林院に行く

吉水神社の次に寄っいただきたいのが、大和三大庭園の1つである竹林院です

この竹林院を作ったのは、聖徳太子だと言われています。

そして、竹林院の庭は、豊臣秀吉が桜を見に来た際に、千利休が築造したと言われています。

この庭は、本当に素晴らしいです。

とても立派なお庭ですよね。

春には、この様に桜が咲いています。

池のしだれ桜は立派で、満開の美しさといったら声になりません。

その姿を一度見てしまうと、吉野に着たら必ずこのお庭を見に来るようになります。

竹林院で撮った、もみじの写真です。

真っ赤になりきれていない、もみじの生命力を感じませんか?

花は満開になる前、紅葉も真っ赤になる前、私はこの瞬間が大好きです。

どちらも精いっぱい綺麗になろうと努力している瞬間で、とても素晴らしい生命力を感じます。

上千本を登る

先を進むと、上千本に到着します。

春ですと、こんな感じに桜が咲き乱れます。

さすが世界遺産の吉野の千本桜。

その姿に圧倒されます。

この先、水分神社の手前に展望台があります。

そこからの風景は、吉野を一望できます。

右奥に蔵王堂が見えています。

吉野の町は、この蔵王堂から左に伸びているのが良く分かります。

とても綺麗なので、こちらも見逃さないでくださいね。

吉野水分神社と金峰神社

吉野水分神社とは

吉野水分神社(よしのみまくりじんじゃ)は、大和国の四所水分社の1つとして、古くから信仰が厚い神社です。

「みまくり」から「みごもり」になり、子受けの神として信仰されています。

子宝に恵まれなかった豊臣秀吉も、こちらにお参りに来ています。

お参りをしてすぐに豊臣秀頼を授かったと言われています。

御祭神とご利益

御祭神:天之水分大神(あめのみまくりのおおかみ)

吉野水分神社へ行く

大きな朱色の鳥居が、私たちを迎えてくれます。

遠くからも見えるので、この鳥居を見ると再び歩く元気が湧いてきます!!

階段を上がると、手水舎があります。

彫り物ではないのですが、この竹が龍に見えまして。

中に入ると、吉野水分神社の特徴でもある、三殿一棟の造りの本殿が目の前に現れます。

この本殿は、一間社春日造りに三間社流造りを左右につないだ三殿一棟の造りになっています。

とても珍しい造りになっています。

また、入って左に拝殿、奥に幣殿、右に上の写真の本殿、中央に庭園という形も珍しいと思います。

中央の庭園は、春は桜が咲き乱れて綺麗です。

ただ、桜の時期はあまりにも人が多くて、ゆっくりお参り出来ません。

ゆっくりお参りしたい人には、桜の時期を外してもらった方が良いかも知れません。

金峰神社とは

もともとは、金峯神社と吉野水分神社は、一緒の神社であったという説もあるようです。

栄華物語では、菅原道長が訪れたという記載もあるようです。

御祭神とご利益

御祭神:金山毘古命(かなやまひこのみこと)

金峰神社へ行く

吉野水分神社を後して、先を進みます。

吉野水分神社から少し上がって行ったところに高城山展望休憩所があります。

結構広い休憩スペースになっていますので、春でも十分休憩できると思います。

コンビニでおむすびなどを買っていって、吉野山の景色を見ながらお昼を取るのが、私のお気に入りです。

高城山展望休憩所近くの写真です。

さらに歩いて登っていくと、金峯神社(きんぷじんじゃ)の一の鳥居があります。

とても大きくて、立派な鳥居です。

ここからの坂は、ちょっと急になります。

ここまで登ってきた疲れもありますので、気をつけて登ってくださいね!!

ここを登りきると、金峯神社が目の前に現れます。

春は、桜が咲いています。

真中に拝殿があり、さらに登った所に本殿があります。

奥千本へ行く

ここから奥千本を目指します。

ここまではアスファルトの道を歩いていましたが、ここからは山道に変わります。

紅葉を見ながら進んでいきます。

緑の森をバックに、紅葉の朱色がとても映えます。

このような光景を楽しみながら進んでいきますと、最終目的地の奥千本に到着します。

この奥千本は、西行が俗世から逃れて移り住んできた場所になります。

西行が暮らしていた西行庵が復元されています。

今とは違って、このような山深い場所に来るだけでも大変だろうと思います。

そして、今でさえ周りには何にもありません。

西行はいったい毎日何を考えていたのか?

そんなことを考えながら、この雰囲気に浸っていると、とても不思議な感じがしてきます。

春の桜の時期は吉野は素晴らしいです。

しかし、秋の紅葉のシーズンもそれに負けずに綺麗です。

ゆっくり見たい方には、紅葉の吉野をお勧めします。

吉野水分神社 御朱印

金峯神社 御朱印

地図・住所・駐車場(金峰山寺)

住所:奈良県吉野郡吉野町大字吉野山2498

電話番号:0746-32-8371

駐車場:あり