下鴨神社とは

下鴨神社は、本来の名前を賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)と言います。

上賀茂神社と1つの神社と考えられていて、総称して賀茂神社と言われています。

御祭神の賀茂建角身命の化身は八咫烏であるとも言われており、二十二社の1つで、延喜式神名帳には名神大社に列せられています。

また、世界遺産に登録されている神社でもあります。

御祭神とご利益

御祭神:

玉依姫命(たまよりびめ)

賀茂建角身命(かもたけつむみのみこと)

ご利益:厄除け、縁結び、安産、交通安全

下鴨神社へ行く

京阪の出町柳駅を下りると、すぐに下鴨神社の参道が見つかります。

下鴨神社は賀茂川と高野川の三角州にあり、2つの川が合わさって鴨川になるその出発点にあります。

参道までの道では高野川を渡るのですが、その景色は京都らしい景色です。

一の鳥居から糺の森

少し歩くと一の鳥居があります。

この道をさらに進むと二の鳥居があり、この二の鳥居をくぐると空気が一変します。

鳥居の先には、パワースポットでも有名な糺の森(ただすのもり)が広がっているのです。

糺の森を歩いていると、森の木々の優しいパワーを感じることができ、心がとても落ち着きます。

糺の森から素晴らしい気を受けながら、ゆっくりと参道を進んでいきます。

糺の森の名前の由来については、色々な説が在るようですが「偽りをただす」から来ていると言う説が一番有力なんだそうです。

昔は、拝殿まで向かう参道で今までの「偽り」を自覚し、それを正してから神聖な拝殿に向かったんでしょうね。

糺の森の横には、奈良の小川が流れています。

途中で川原に降りられところもあります。

「神々しい」とはこのようなことを言うのでしょうか。

深い森と、静かな小川。

普段の生活を忘れさせてくれる癒しがそこにあります。

手水舎と御手洗場

さらに進んでいきますと、手水舎があります。

手水舎の手前には、御手洗場(みたらしば)がありました。

御手洗場と言うと、伊勢神宮の五十鈴川が有名ですね。

境内を流れる奈良の小川を使い、とても上品な御手洗場です。

私のガーデンクオーツも清めていただきました!!

以前から在る手水舎です。

こちらの手水舎は、神話に出てくる舟形磐座石(ふながたいわくらいし)の形をしています。

ご神水を注ぐ桶は、糺の森の主と言われていた樹齢600年のケヤキを使っています。

とても立派な手水舎なので、じっくりとご覧になってください。

縁結びの相生社

手水舎をすぎて進んでいくと左手にあるのが、相生社(あいおいのやしろ)になります。

相生社は、縁結びで有名です。

ご神木の「連理の賢木(れんりのさかき)」は、二本の木が途中から一本に結ばれており、縁結びの象徴にもなっています。

またこの木が枯れると糺の森のどこかに跡継ぎが出来る(現在は四代目)との言伝えがあり、鴨の七不思議にも数えられています。

縁結びと言うと、男女の仲が浮かびますよね。

でも「縁結び」自体は、人間関係を結ぶことですから、仕事関係や友達の関係などにも良い影響を及ぼします。

下鴨神社の神紋「双葉葵」は、男女の縁を表すとも言われていますので、ぜひ、お参りされてはいかがでしょうか??

楼門と舞殿

相生社に来ることには、下鴨神社の立派な桜門が目の前に見えています。

>

赤を基調にした立派な桜門です。

下鴨神社と言うと、こちらの楼門の写真が使われることが多いので、見たことがある方も多いのではないでしょうか。

桜門をくぐり、中に入ります。

まずは正面に、舞殿が現れます。

舞殿には、干支の絵馬が奉納されていました。

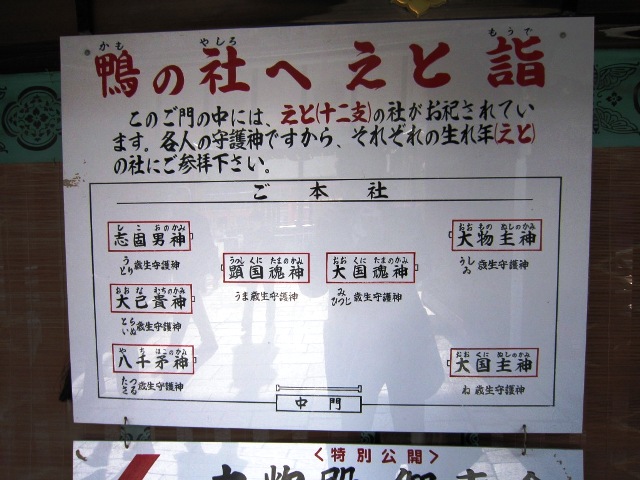

中門と拝殿

舞殿の奥に中門があります。

ここを抜けると、拝殿になります。

中門を向けると、看板があります。

拝殿の前には干支の祠が7つあります。

まずは、下鴨神社の拝殿にお参りをして、その後に自分の干支の祠にお参りをします。

御手洗社とみたらし祭

さて、ここで帰ってしまう人が多いのですが、あと少しだけ足を伸ばしてみませんか?

中門を出て、左側に行ってみてください。

末社の井上社(御手洗社・・・みたらししゃ)が、見えてきます。

この御手洗社は、井戸の上に立っています。

それなので、近くによりますと水の音が聞こえてきます。

手前が御手洗池で、御手洗川となり流れていきます。

この御手洗川は水の泡が出来ることがあり、鴨の七不思議にもなってます。

そして、その泡を人の形にかたどったのが「みたらし団子」になったといわれています。

実は、この御手洗社がみたらし団子の発祥の地になります。

普段は落ち着いた雰囲気の御手洗社ですが、みたらし祭になるとこの通りの賑わいです。

こちらの橋を渡ってきますが、

みたらし祭では、ここから御手洗社に向かうことになります。

御手洗社の前には、みたらし団子がお供えされています。

そして、この時期だけの無病息災のお札が奉納されます。

小さなお子様をお持ちの方は、「かんむし封じの石」もお受けすることができます。

奈良殿

桜門を出ましたら、もう少し寄り道してみませんか??

桜門をバックに左手に曲がってください。

道なりに進んでいきますと、奈良殿(ならどの)というお祓いをする祭場があります。

この奈良殿は、神殿などを設けない無社殿神地です。

形は舟形となっています。

周りには、卯の花が群生していて、昔はよく和歌に読まれていたとのことです。

こちらまで来る人は少ないので、ゆっくりと見ることができます。

また、周りの木々や川からとても強いパワーをいただけます。

烏の縄手

そのまま、道を進んでいきます。

気がつかないで歩いていると思いますが、実はこの道自体が鴨の七不思議の1つになります。

この道を「烏の縄手」と言います。

烏は御祭神の賀茂建角身命のことで、縄手は細い長い道を指します。

昔の七不思議を再現した道を歩くことになっているんです。

普段の参道とは違った雰囲気で、なかなか良いですよ。

ぜひ、時間のある方は、寄り道してみてはいかがでしょうか??

白石持神事

下鴨神社では21年に1度、式年遷宮が行われます。

最近では、2015年に行われました。

その時に、式年遷宮の1つの行事である「白石持神事」に参加させていただきました。

白石持神事は、お祓いを済ませた白石を糺の森から本殿前にお持ちさせていただく行事です。

21年に一度の機会に、参加できたことを嬉しく思いました。

京都の中でも、とても素敵な神社になります。

ぜひ、お参りくださいませ。

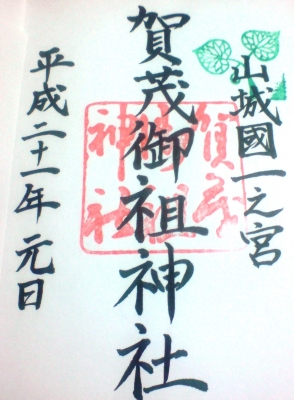

御朱印

地図・住所・駐車場

住所:京都府京都市左京区下鴨泉川町59

電話番号:075-781-0010

駐車場:あり(有料)